「方丈記」 鴨長明(1153~1216) 著

岩波書店「日本古典文学大系」より

『ゆく河の流 (なが) れは絶 (た) えずして、しかも、もとの水にあらず。淀 (よど) みに浮 (うか) ぶうたかたは、かつ消 (き) えかつ結 (むす) びて、久 (ひさ) しくとゞまりたる例 (ためし) なし。世中 (よのなか) にある人と栖 (すみか) と、またかくのごとし。 』

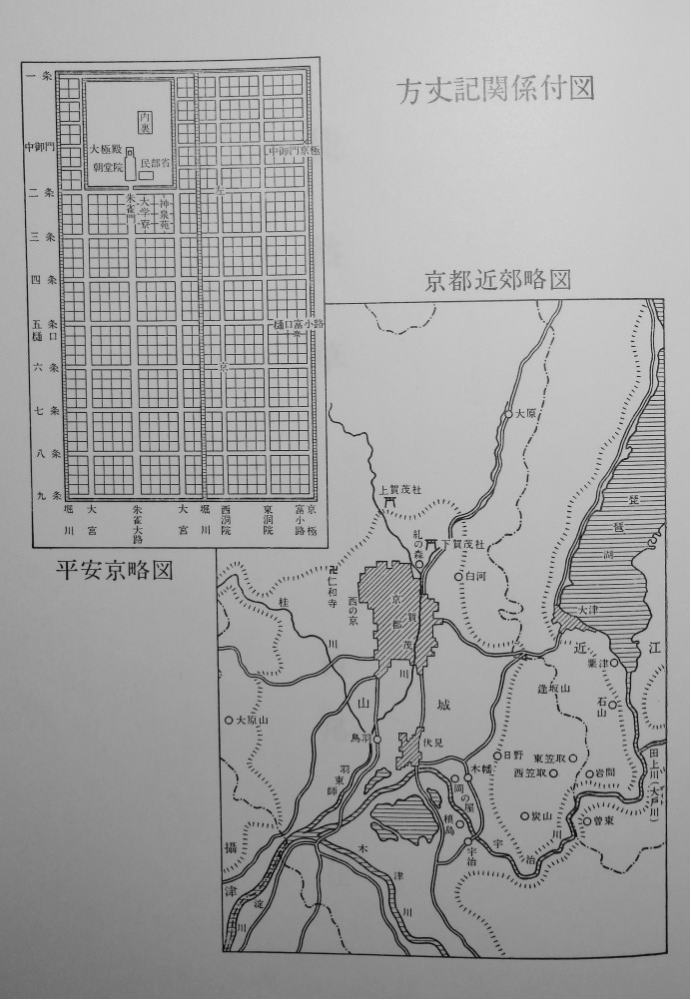

この一文から筆を起こし、すこしはものの心がついたころから四十歳頃までに見た多くの転変地変世相を思い起こしながら話しを転じています。長明の家系は、父祖は代々鴨神社の氏人で、父はその禰宜、長明は二男だったようです。立派な恵まれた家の生まれでした。

1177年 (高倉天皇の安元三年) 四月二十八日、京の都に大火災が起こり、一夜のうちに都は見る影も亡い悲惨な状況になります。更に1180年 (安徳天皇の治承四年四月) 巨大な竜巻災害に見舞われました。この年の六月に平清盛の発意で突然に福原 (兵庫) 遷都。

・・・・・・当時は戰・天災・その他良くない事が起こると神頼み呪いの類いで元号変更や遷都が行われていました。清盛の発意というのは一般民衆の事は念頭になく、如何にして天皇を操り天下を我が物にするか、だけを考えていたのであろう証しとして判り易いですね・・・・・・

都は一般の民も之に従い引っ越しに大童で身の置き所もない様な状態。その上疫病も流行り食べるものさえ無く、路肩には死屍累々、腐臭漂うその傍らには乞食や今にも死にそうな人が横たわっていた。都の中、一条から南。九条から北、京極より西、朱雀より東の道端には分かっているだけで四万二千三百人余の死体。都の周辺を入れると際限無し。遷都を進言した清盛に好都合な福原は到底都には相応しい地でなく、同じ年の冬にまた京に戻りました。民は二度に亘る引っ越しで住む家を無くした者数知れず、と書かれています。

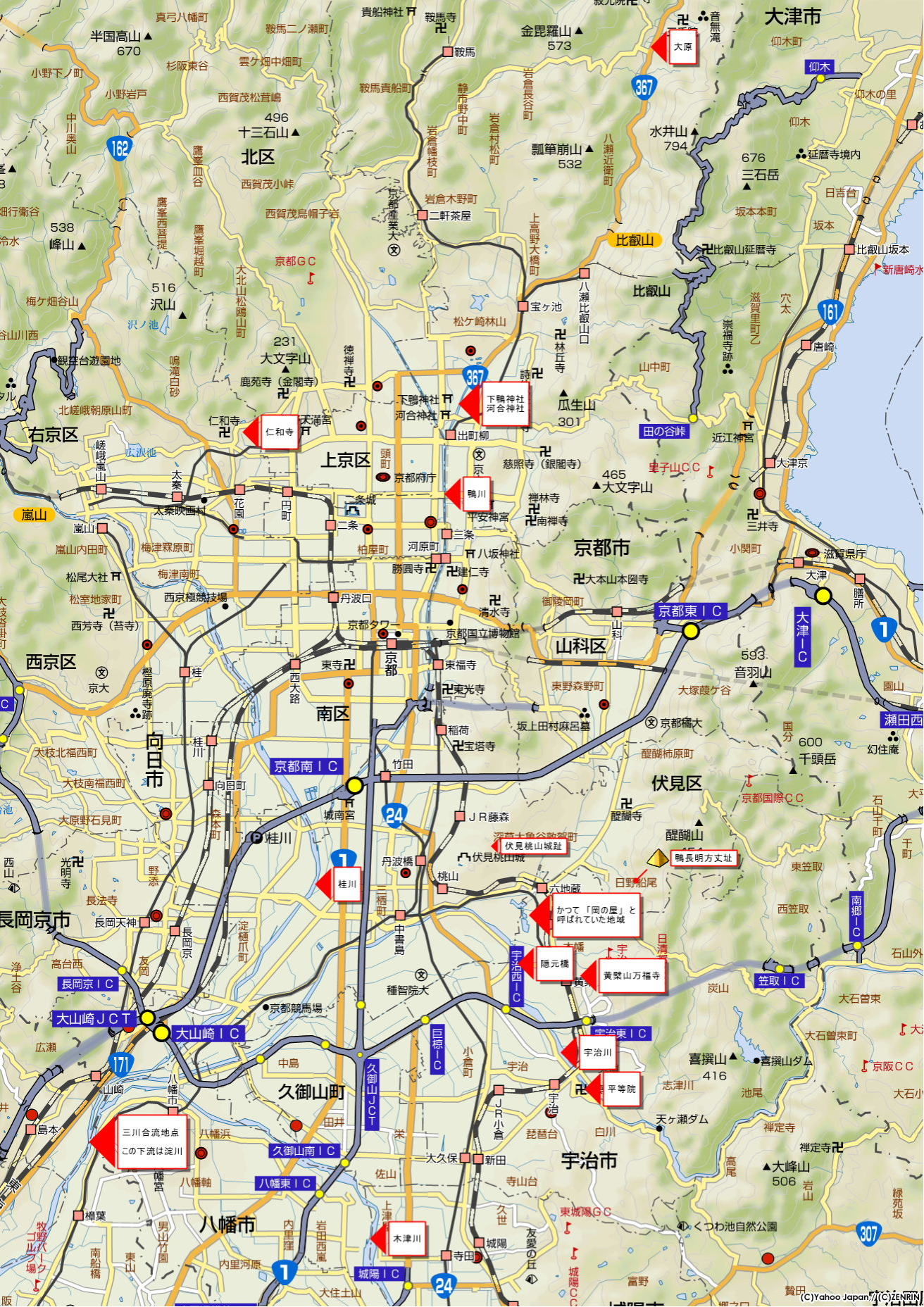

また1185年、長明三十三歳 (元暦二年七月九日) の時に大地震。その様子は、「山は崩れて河を埋め、海は傾いて津波が陸地を水浸しにし、地面は裂けて水が湧き出し、崖は崩れて谷を塞いだ」 とあります。津波はおそらく、淀川を遡って三川合流地点 (木津川・宇治川・桂川、そこから海へ向かって淀川) まで押し寄せて都の南まで水没したのでしょう。

四十六歳の時には後鳥羽上皇に見いだされて陽が差しかけますが、わが身一族の横やり非難によって立ち消えに。五十を過ぎてから都を北東へ外れた大原へ隠遁。五年後には都を南東へ外れた日野山の奥に方丈 (※四畳半の広さ) の庵を結びました。しかし思いつきに近いような行動で解脱の境地にはほど遠く、1212年 (建暦二年) 三月の終わり頃に筆を措いたようです。

言葉は悪いですが、恵まれた家に生まれましたが、思うようにならず突然の転身。色々と考えてはいますし僧籍も取っていたようですが、考えるのも嫌になってどうにもならなかったようです。厭世主義ではありませんが家柄は絶対的な時代、何かを為し得なかった人の回顧録、こんな生涯も有るんだという文章だと解釈します。「吾唯足るを知る」 という非常に古い仏典の教えは長明の心に在ったか否か。筆を措いてから没する迄の凡そ三年間はどのように過ごしたのでしょう。

しかし決して文章は悪いものでは無く、当時は一般的でなかった随想・随筆の類いで、今に残って読み継がれるだけのことはあると思います。

北(上)から南(下)を向いて

左手が左京、右手が右京、正面は下京

昔の中国では

君主は南を向いて座り 配下は北面して座った

←大原

(※スマホでは位置がずれます、以下同)

←下鴨神社

←日野(京都市伏見区)

←巨椋池(槇島の西、既に埋め立て)

←三川合流地点

プロアトラスSV7地図より